Dans le cadre de l’opération “Octobre Rose” mise en place à l’Institut Pasteur de Lille visant à sensibiliser le public sur le cancer du sein et à mettre en lumière la recherche fondamentale, nous avons rencontré les Prs Chann LAGADEC et Robert-Alain TOILLON, deux chercheurs de l’Institut Oncologique de Lille (ONCOLille) travaillant dans l’équipe « Hétérogénéité, plasticité et résistance aux thérapies des cancers » (laboratoire CANTHER), et spécialisés dans le cancer du sein triple négatif.

Pr Robert-Alain TOILLON : Professeur à l’Université de Lille et Pr Chann LAGADEC : chargé de recherche à l’INSERM dans l’équipe « Hétérogénéité, plasticité et résistance aux thérapies des cancers » ( laboratoire CANTHER), à l’Institut Oncologique de Lille (ONCOLille).

Qu’est-ce que le cancer du sein triple négatif et pourquoi est-il particulièrement agressif ?

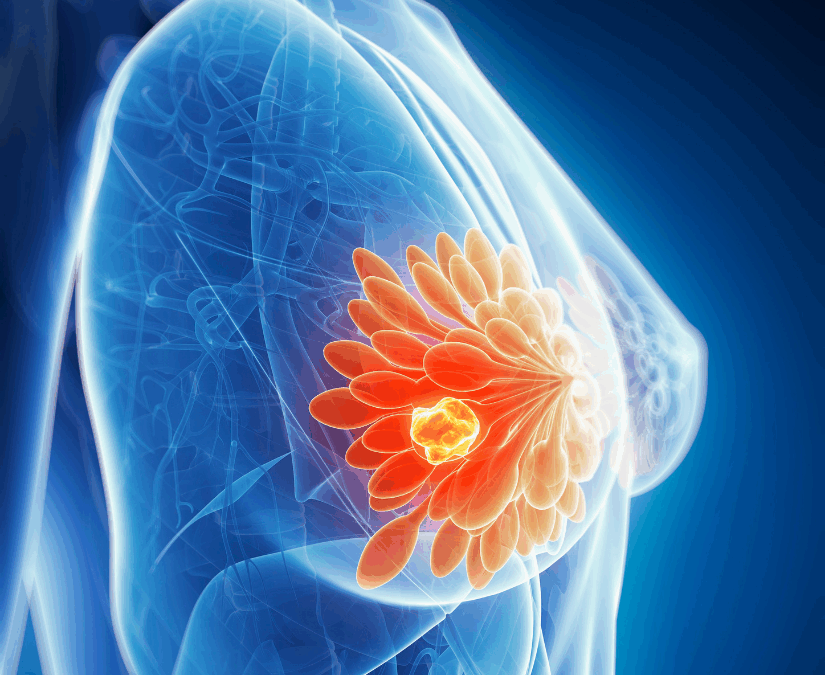

Le cancer du sein triple négatif est un sous-type de cancer du sein qui ne possède pas trois récepteurs couramment trouvés sur les cellules cancéreuses mammaires : le récepteur aux œstrogènes, le récepteur à la progestérone et le récepteur HER2. Ces récepteurs sont ciblés par certaines thérapies existantes, mais leur absence chez les cancers triples négatifs rend ces derniers plus difficiles à traiter avec les thérapies ciblées actuelles.

Ce type de cancer est considéré comme le plus agressif. Il touche généralement les femmes jeunes à l’opposé des patientes âgées (après 75 ans), et se caractérise par une mortalité accrue par rapport aux autres types de cancer du sein. Son pronostic est souvent sombre en raison du manque de thérapies ciblées efficaces, ce qui conduit les patientes à subir des chimiothérapies classiques. La survie à 5 ans pour les cancers triple négatifs est d’environ 85-88%, alors qu’elle est de 90-93 % pour les cancers hormonodépendants ou HER2 positifs.

Quels sont les principaux défis liés au cancer du sein triple négatif, notamment en ce qui concerne les métastases ?

Un des défis avec le cancer du sein et en particulier les cancers triple négatifs sont leur forte propension à métastaser et la difficulté de traiter ces métastases. L’évolution est d’autant plus péjorative et le pronostic sombre lorsque les métastases sont présentes. La prise en charge des patientes est beaucoup plus efficace lorsque la tumeur est encore localisée dans le sein avec le plus souvent un geste chirurgical qui reste limité et sur, accompagné par des traitements adjuvants efficaces différents en fonction des patientes. Les cancers du sein triple négatifs ont tendance à métastaser dans des organes vitaux comme le cerveau, le foie et les poumons. Par exemple, lorsqu’une métastase cérébrale est diagnostiquée pour un cancer triple négatif, la médiane de survie (NDLR : durée après le diagnostic ou le début du traitement pendant laquelle la moitié des personnes atteintes d’un cancer sont encore en vie) est de seulement 6 mois.

La compréhension des mécanismes de développement de ces métastases est cruciale. Des recherches sont menées pour comprendre pourquoi et comment certaines cellules cancéreuses se détachent de la tumeur primaire, circulent dans le sang, franchissent des barrières comme la barrière hémato-encéphalique pour le cerveau, et s’installent dans un nouvel environnement pour former une nouvelle tumeur. Il est également important d’identifier les facteurs qui les attirent vers des organes spécifiques, on parle ainsi de “homing”.

Un domaine de recherche prometteur est le développement de programmes informatiques basés sur l’analyse des tumeurs primaires pour prédire le risque de métastases cérébrales. Les chercheurs travaillent à isoler différentes populations de cellules et à identifier des marqueurs prédictifs dans la tumeur primaire.

Comment les chercheurs abordent-ils la complexité des métastases cérébrales du cancer du sein triple négatif ?

Les chercheurs abordent cette problématique en développant de nouveaux modèles d’études, comme le suivi individuel des cellules cancéreuses, pour comprendre ce qui pousse une cellule parmi d’autres à métastaser. Ils se concentrent sur la compréhension des mécanismes sous-jacents aux métastases cérébrales.

Par exemple, certains travaux portent sur l’étude de facteurs de croissance spécifiques, comme le “Nerve Growth Factor”, qui est produit dans le cerveau et pourrait attirer les cellules cancéreuses, expliquant pourquoi elles choisissent le cerveau comme site de métastase. D’autres recherches se concentrent sur la plasticité des cellules tumorales, c’est-à-dire leur capacité à s’adapter à de nouveaux environnements très différents (du sein au cerveau) et à interagir avec les cellules hôtes de l’organe cible. Des modèles de coculture et des modèles précliniques sont utilisés pour visualiser et comprendre ces interactions.

L’objectif ultime est de mieux comprendre ces mécanismes pour pouvoir isoler les particularités des cellules cancéreuses métastatiques, afin de les cibler avec de nouvelles thérapies, qu’il s’agisse d’anticorps thérapeutiques ou de nouveaux médicaments.

Un domaine de recherche prometteur est le développement de programmes informatiques basés sur l’analyse des tumeurs primaires pour prédire le risque de métastases cérébrales. Les chercheurs travaillent à isoler différentes populations de cellules et à identifier des marqueurs prédictifs dans la tumeur primaire.

L’idée est de pouvoir dire à partir d’une biopsie ou de l’analyse de la tumeur enlevée chirurgicalement si une patiente a un risque élevé de développer des métastases cérébrales. Si un risque est identifié, la surveillance de la patiente serait renforcée, par exemple avec des scanners plus fréquents (tous les 3 ou 6 mois). L’objectif est de détecter et d’enlever une éventuelle petite métastase le plus tôt possible, ce qui peut améliorer considérablement le pronostic.

Cette approche s’inscrit dans la médecine personnalisée, permettant d’adapter le suivi des patientes en fonction de leur profil de risque : un suivi plus léger pour celles sans facteurs de risque identifiés et un suivi intensifié pour celles à risque.

Oui, la recherche fondamentale menée sur le cancer du sein, et plus particulièrement sur des mécanismes comme l’action des facteurs de croissance ou la plasticité cellulaire, a des implications bien plus larges. Les mécanismes fondamentaux découverts peuvent être retrouvés dans d’autres pathologies.

Par exemple, les travaux sur le “Nerve Growth Factor” et ses récepteurs peuvent avoir des intérêts en immunologie, en allergologie, ou même dans la maladie d’Alzheimer. De plus, d’autres types de tumeurs qui métastasent au cerveau ou dont les facteurs de croissance sont impliqués pourraient également bénéficier de ces découvertes. Il est donc crucial de souligner que la recherche fondamentale, bien qu’elle puisse paraître lente, est indispensable car elle pose les bases pour des avancées thérapeutiques dans une multitude de pathologies.

Le premier facteur de risque du cancer du sein est l’âge. Cependant, de nombreux autres facteurs sont impliqués, rendant la maladie multifactorielle. Certains cancers du sein peuvent être évitables grâce à une bonne hygiène de vie. Par exemple, l’alcool et le tabac augmentent le risque, tout comme l’obésité. Les perturbateurs endocriniens sont également suspectés de jouer un rôle dans les cancers hormonodépendants.

Le dépistage est un message clé à faire passer : en France, le dépistage est gratuit pour toutes les femmes entre 50 et 74 ans. Cependant, seulement une femme sur deux y participe. Plus le cancer du sein est détecté tôt, plus les chances de guérison sont importantes. C’est pourquoi insister sur l’importance du dépistage est une priorité absolue dans les campagnes de sensibilisation comme Octobre Rose.

Il n’existe pas un seul “cancer du sein” mais “des cancers du sein”, qui sont très diversifiés. Les chercheurs ont déjà identifié plusieurs classes (hormonodépendants, HER2 positifs, triple négatifs) et il est probable qu’il y en ait encore d’autres à caractériser plus finement. Chaque sous-type a des caractéristiques génétiques, moléculaires et comportementales différentes, nécessitant des approches thérapeutiques spécifiques.

De plus, de nombreux facteurs influencent le développement et la progression du cancer : le micro-environnement de la tumeur, le système immunitaire du patient, la vascularisation, l’alimentation, l’âge, et des facteurs environnementaux comme la pollution ou l’exposition aux pesticides. Cette multifactorialité rend la découverte d’un traitement unique extrêmement complexe.

La recherche vise à caractériser ces différences pour développer des thérapies de plus en plus personnalisées. Un traitement efficace pour un type de cancer du sein ne le sera pas forcément pour un autre, d’où la nécessité de continuer la recherche fondamentale pour comprendre ces complexités.

La recherche fondamentale est indispensable pour comprendre les mécanismes complexes des cancers, comme le développement des métastases ou l’action de facteurs de croissance. Ce n’est qu’en isolant et en caractérisant les particularités des cellules cancéreuses que l’on peut espérer développer des thérapies ciblées réellement efficaces à long terme. Sans cette compréhension profonde, le développement de médicaments risquerait d’être inefficace et de faire perdre un temps précieux.

La recherche appliquée, quant à elle, utilise ces connaissances pour développer concrètement des traitements et des médicaments, comme les travaux sur des thérapies visant des récepteurs spécifiques ou la compréhension des raisons pour lesquelles certains traitements échouent. Cette approche est souvent menée en collaboration internationale.

Concernant le système de santé français, il offre une chance inouïe : la gratuité des soins et la prise en charge des traitements, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle ou les moyens financiers du patient. Contrairement à certains pays, comme les États-Unis, où le choix du traitement peut être dicté par la capacité de paiement du patient (un traitement coûteux pouvant atteindre 80 000 € par an pour certains sous-types de cancer du sein). En France, le traitement le plus efficace est administré, indépendamment de son coût. Cette égalité d’accès aux soins est une chance précieuse.

Ce qu’il faut retenir sur le cancer du sein triple négatif (CSTN)

- Définition : Cancer du sein qui n’exprime ni le récepteur aux œstrogènes, ni le récepteur à la progestérone, ni HER2 (d’où “triple négatif”).

- Caractéristiques : Type de cancer du sein le plus agressif, touche souvent les femmes jeunes, mortalité accrue par rapport aux autres types, représente 15 à 20% des cancers du sein.

- Pronostic et traitements : Mauvais pronostic, peu de thérapies ciblées efficaces (ex: Trodelvy, efficacité limitée). Le traitement principal est la chimiothérapie classique. La survie à 5 ans est autour de 80% (contre 92-93% pour les autres types).

- Métastases : Principal problème. Les CSTN ont tendance à métastaser dans des organes cruciaux (cerveau, foie, poumon, os). L’espérance de vie chute drastiquement après la détection de métastases (6 mois de médiane de survie pour les métastases cérébrales).

- Génétique : Ressemble aux cancers liés aux mutations BRCA1/BRCA2, qui touchent souvent les femmes jeunes et sont d’origine génétique. Une recherche génétique est faite si des antécédents familiaux proches existent.

- Prévention : Certains facteurs de risque évitables (alcool, tabac, obésité, perturbateurs endocriniens) peuvent influencer le risque de cancer du sein, y compris potentiellement le triple négatif.