Les travaux du Pr. Aurélie Tasiemski portent sur l’étude de l’adaptation d’animaux marins vivant en milieux extrêmes, spécifiquement dans les abysses. Cette adaptation est souvent liée à une symbiose avec des bactéries qui fournissent la source de nourriture essentielle. Initialement formée en immunologie, ses recherches l’ont menée à étudier les peptides antimicrobiens chez la sangsue, puis à appliquer cette approche aux vers extrémophiles des profondeurs, notamment le ver de Pompéi. Ces recherches ont conduit à l’identification de molécules uniques ayant une activité antibactérienne à large spectre, potentiellement utiles pour combattre la résistance aux antibiotiques, et l’intégration récente de la chercheuse à l’Institut Pasteur de Lille vise à explorer leur application thérapeutique, en ciblant notamment les infections pulmonaires.

La Pr. Aurélie Tasiemski, chercheuse au Centre d’Infection et d’Immunité de Lille au sein de l’équipe “Chimie Biologie des Vers Plats“

Qu’est-ce qui a déclenché l’intérêt pour l’étude des animaux vivant dans des habitats extrêmes, notamment les profondeurs marines ?

Aurélie Tasiemski (AT) : L’intérêt initial réside dans la compréhension de l’adaptation de ces animaux à leurs environnements extrêmes. Des travaux, notamment ceux de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) et de la station biologique de Roscoff, ont montré que cette adaptation était étroitement liée à des associations symbiotiques avec des bactéries. Ces bactéries sont cruciales, notamment en fournissant la source de nourriture (carbone) dans les abysses où la lumière ne pénètre pas, rendant la survie des animaux dépendante de cette symbiose.

Quelle était la formation initiale et comment a-t-elle mené aux travaux actuels ?

AT : Je suis diplômée en immunologie et biologie cellulaire. L’intérêt pour les invertébrés a toujours été présent chez moi. Mon sujet de thèse portait sur les peptides antimicrobiens chez la sangsue. C’est en rencontrant une chercheuse, Françoise Gaill, spécialiste des environnements profonds et travaillant sur les vers, que le lien a été fait. L’application des connaissances acquises sur la sangsue, un ver terrestre, aux vers extrêmophiles m’a permis de découvrir les premiers peptides antimicrobiens chez ces organismes, ouvrant la voie à la recherche en océanographie.

Ces peptides sont largement actifs, ciblant en général plusieurs types de bactéries, notamment les bactéries à Gram négatif qui posent les problèmes les plus importants en antibiothérapie humaine. Leur mode d’action est également multi-cibles au sein d’une même bactérie, ce qui rend beaucoup plus difficile le développement de mécanismes de résistance par les bactéries, contrairement aux antibiotiques classiques qui ont souvent une seule cible.

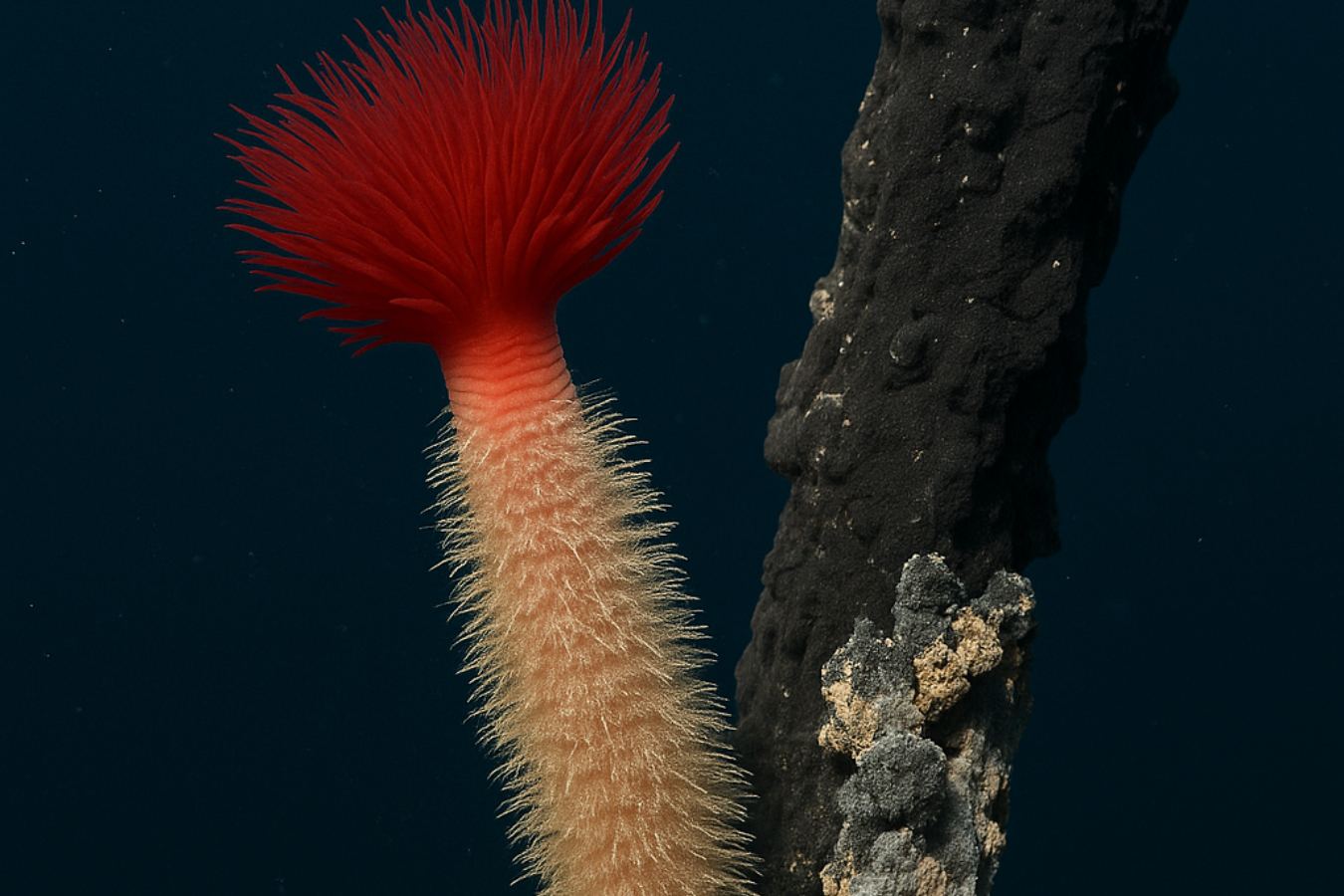

Quel est l’animal emblématique étudié et pourquoi est-il particulièrement intéressant ?

AT : L’animal emblématique est Alvinella Pompeyana, ou ver de Pompéi. Il vit sur les cheminées hydrothermales chaudes (fumeurs noirs) et est capable de supporter des températures très élevées, jusqu’à 80°C, ainsi que de fortes variations de température (entre 4°C et 80°C). Cela en fait l’animal multicellulaire le plus thermotolérant connu, avec des tissus, un intestin et des organes reproducteurs, démontrant une adaptation exceptionnelle à des conditions extrêmes.

AT : Initialement, les molécules sont extraites en broyant les animaux. S’ensuit une série de purifications par chromatographie. À chaque étape, l’activité antibiotique est vérifiée. Une fois un produit purifié obtenu, le séquençage des acides aminés a été réalisé. Cela a permis d’identifier des molécules complètement nouvelles, différentes de celles existantes. Aujourd’hui, ces molécules peuvent être produites chimiquement.

AT : Ces peptides sont largement actifs, ciblant en général plusieurs types de bactéries, notamment les bactéries à Gram négatif qui posent les problèmes les plus importants en antibiothérapie humaine. Leur mode d’action est également multi-cibles au sein d’une même bactérie, ce qui rend beaucoup plus difficile le développement de mécanismes de résistance par les bactéries, contrairement aux antibiotiques classiques qui ont souvent une seule cible. De plus, étant issus d’animaux vivant en milieu extrême, ces molécules possèdent des propriétés physico-chimiques exceptionnelles (stabilité face aux variations de pH, de température, de salinité) qui les rendent intéressantes pour des applications thérapeutiques.

Pourquoi la collaboration avec l’Institut Pasteur de Lille a-t-elle été importante pour cette recherche ?

AT : Rejoindre l‘Institut Pasteur de Lille en 2020 a offert un environnement optimal pour travailler sur les agents infectieux. L’institut dispose de laboratoires adaptés (incluant des laboratoires P3), des plateformes technologiques de pointe (notamment ADME sous la tutelle de Florence LEROUX), ainsi que des connaissances spécifiques en bactériologie qui manquaient à l’équipe. Cela a permis de se focaliser sur des infections particulièrement pertinentes, comme les infections pulmonaires, qui sont une spécialité de l’institut et une préoccupation majeure de l’OMS. Nous travaillons également sur la chimie de ces peptides avec l’équipe d’Oleg Melnyk.

Quelles sont les principales cibles bactériennes de ces peptides et pourquoi ont-elles été choisies ?

AT : Les principales cibles sont les bactéries à Gram négatif, notamment Acinetobacter baumannii et Pseudomonas aeruginosa. Ces choix sont motivés par le fait que ces bactéries posent d’importants problèmes de résistance en milieu hospitalier. De plus, des bactéries du genre Pseudomonas sont présentes dans l’environnement naturel du ver de Pompéi, suggérant que les peptides pourraient jouer un rôle dans le contrôle de ces bactéries, même si elles ne sont pas symbiotiques. Les bactéries à Gram négatif sont majoritaires dans l’environnement marin profond, expliquant l’évolution de systèmes de défense ciblés chez ces animaux. La recherche se concentre sur les bactéries extracellulaires pour rester en phase avec le biomimétisme, observant l’environnement naturel de l’animal.

Quelles sont les perspectives d’avenir et les défis à relever pour l’application de ces découvertes ?

AT : L’objectif ultime est de développer un médicament, potentiellement pour les infections résistantes aux antibiotiques. Des tests initiaux sur des modèles précliniques suggèrent que l’administration intraveineuse ou intrapulmonaire pourrait fonctionner avec une certaine stabilité. Cependant, il reste beaucoup de travail pour l’optimisation, notamment pour améliorer la stabilité de la molécule face aux peptidases (enzymes présentes dans le système digestif qui dégradent les peptides), ce qui est crucial pour une administration par voie orale. Des tests de toxicité in vitro ont montré une bonne tolérance, ce qui est un point très positif. Le défi majeur est également d’ordre économique, notamment dans le développement d’antibiotiques, qui est moins lucratif que d’autres domaines thérapeutiques comme l’oncologie. La recherche fondamentale sur l’évolution de ces molécules et leur rôle adaptatif dans les environnements extrêmes reste également un axe majeur de travail.