Avec près de 60 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année en France, le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l’homme. Si cette maladie est souvent associée à un bon pronostic, elle n’en demeure pas moins la troisième cause de décès par cancer chez l’homme, responsable d’environ 10 000 morts par an. Le paradoxe central de ce cancer réside dans sa nature silencieuse. Il est en effet plus facilement traitable lorsqu’il est encore localisé et donc asymptomatique. Les symptômes, eux, n’apparaissent souvent qu’à un stade plus avancé. Face à ce fléau, la lutte se mène sur deux fronts : le dépistage précoce et la recherche de pointe contre les formes les plus agressives..

Rencontre avec le Professeur Jonathan OLIVIER, praticien au CHU de Lille et chercheur à ONCOLille au sein de l’unité CANTHER.

Quels sont les grands axes des recherches que vous menez ?

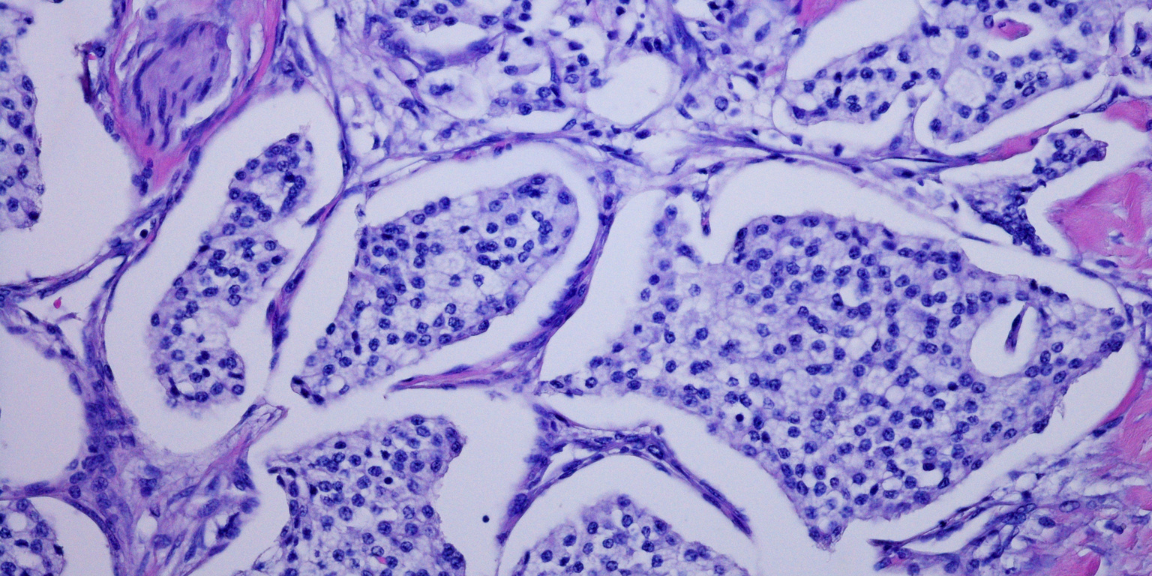

Jonathan Olivier (JO) : Le premier axe de recherche est clinique et se concentre sur le rôle de l’IRM et des biopsies pour diagnostiquer et classer l’agressivité des cancers de la prostate. Le second, mené au laboratoire Hétérogénéité, Plasticité et Résistance aux Thérapies des Cancers (CANTHER) d’ONCOLille, est plus fondamental et étudie les mécanismes par lesquels les adénocarcinomes de la prostate se transforment en tumeurs neuroendocrines pour devenir résistants aux traitements.

Qu’est-ce qu’une tumeur neuroendocrine dans le contexte du cancer de la prostate et comment se développe-t-elle ?

JO : Une tumeur neuroendocrine est une forme agressive de cancer de la prostate qui se développe lorsque des adénocarcinomes (cancers des glandes) se transforment sous l’effet de traitements comme l’hormonothérapie. Cette transformation est un mécanisme de résistance au traitement.

Pourquoi le marqueur sanguin PSA n’est-il pas efficace pour suivre l’évolution des tumeurs neuroendocrines ?

JO : Le marqueur PSA (Prostate Specific Antigen) n’est pas efficace car les tumeurs neuroendocrines sont tellement indifférenciées qu’elles ne le produisent plus. Par conséquent ce marqueur sanguin, essentiel pour évaluer la progression de l’adénocarcinome devient inutile, ce qui peut masquer l’évolution de la maladie.

Selon une méta-analyse récente, on estime qu’au moins 15 à 20 % des patients atteints de cancers de la prostate métastatiques et évolués, lorsqu’ils sont traités par hormonothérapie, voient leur cancer évoluer vers une forme de tumeur neuroendocrine.

JO : Alors que les adénocarcinomes prostatiques sont principalement métastatiques au niveau des os, les tumeurs neuroendocrines envahissent préférentiellement les viscères. Elles peuvent se propager au foie, aux poumons et au cerveau, bien que le mécanisme de ce changement de cible ne soit pas encore bien compris.

JO : Selon une méta-analyse récente, on estime qu’au moins 15 à 20 % des patients atteints de cancers de la prostate métastatiques et évolués, lorsqu’ils sont traités par hormonothérapie, voient leur cancer évoluer vers une forme de tumeur neuroendocrine.

JO : Les trois objectifs principaux sont de comprendre le mécanisme de transformation de l’adénocarcinome en tumeur neuroendocrine, de trouver un nouveau marqueur pour détecter cette transformation, et enfin d’identifier des cibles de traitement pour pouvoir proposer une thérapie adaptée une fois la transformation identifiée.

JO : Le cancer de la prostate est asymptomatique lorsqu’il est encore localisé dans la prostate, qui est le seul stade où il peut être soigné et traité efficacement. Sans dépistage, le diagnostic risque d’être posé à un stade plus avancé et plus difficile à traiter.

JO : Le dépistage commence à 50 ans chez les hommes sans facteurs de risque particulier. Il repose sur une prise de sang annuelle pour mesurer le taux de PSA. Si ce taux est supérieur à 3ng/ml, il est recommandé de consulter un urologue. Ce dernier pourra prescrire une IRM prostatique, et éventuellement des biopsies si l’IRM est suspecte de cancer..

JO : Le dépistage est recommandé dès 45 ans chez les hommes ayant un antécédent familial de cancer de la prostate (père ou frère) ou ayant des origines africaines, en raison d’un risque accru. Il est également conseillé pour ceux ayant des antécédents familiaux de cancers du sein ou des ovaires, car cela peut être lié à la mutation du gène BRCA.

JO : La prochaine étape consiste à utiliser des organoïdes cultivés à partir de biopsies de cancers de la prostate humains. Cette approche est importante car elle permet de conserver l’environnement tumoral et de prendre en compte l’hétérogénéité des cellules au sein d’une même tumeur, offrant un modèle plus fidèle que les simples lignées cellulaires.

La lutte contre le cancer de la prostate se mène sur deux fronts. Sur le premier, la stratégie est claire : le dépistage précoce, pour gagner la bataille avant même qu’elle ne commence véritablement. C’est aujourd’hui la meilleure défense dont nous disposons.